Los venenos matan de un montón de formas diferentes. El de la serpiente de cascabel, por ejemplo, impide la coagulación de la sangre y causa hemorragias internas. El famoso cianuro, responsable último del peligro que entraña consumir un puñado de almendras amargas, inhibe la respiración celular y conduce a un fallo multiorgánico.

Al ingerir cicuta, el filósofo griego Sócrates sufrió una parálisis muscular que acabó en asfixia. Y si a alguien poco informado se le ocurre comer nuez vómica, la estricnina que contiene le generará una sobreestimulación del sistema nervioso central, que incluirá una cascada de dolorosos espasmos de los músculos torácicos con igual final por el camino contrario.

Curare

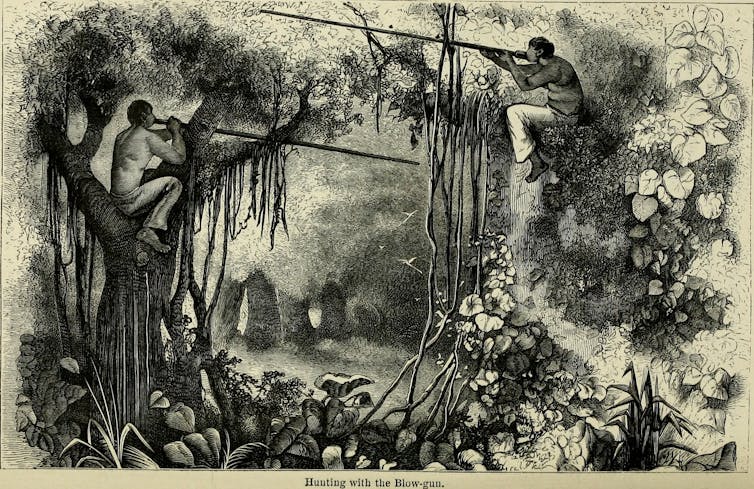

Vayamos ahora a otra toxina con solera, el curare, el gran temor de los conquistadores españoles del siglo XVI en sus incursiones por las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Así lo reflejan al menos las Crónicas de Indias, repletas de menciones al empleo de flechas emponzoñadas por parte de los nativos. Su efecto se asemeja hasta cierto punto al de la coniina de la cicuta, pues también concluye en asfixia, tras una parálisis temporal de la musculatura que participa en la respiración.

Llegados a este punto, enfaticemos el adjetivo “temporal”, porque hemos topado con un término clave. La reversibilidad que comporta ha posibilitado una aplicación que podría parecer impropia para un veneno, pero que no resulta tan infrecuente: su uso como fármaco.

De hecho, la tubocurarina –el principio activo más importante del veneno tribal por antonomasia– revolucionó la práctica quirúrgica a mediados del siglo XX. Gracias a una capacidad como relajante muscular nunca vista hasta ese momento, permitió disminuir las dosis de anestésico principal, además de facilitar la intubación del paciente y mejorar el control de la ventilación mecánica.

Aunque hoy apenas se emplea, porque hemos diseñado otros fármacos superiores en prestaciones tomando su estructura química como modelo, su papel como fuente de inspiración continúa vigente. Sus sucesores se han convertido ya en elementos habituales de los quirófanos.

Si muere, es culpable

Pongamos más ejemplos de toxinas interesantes con utilidad médica. El primero, la fisostigmina, de pasado lúgubre. De acuerdo a testimonios británicos del siglo XIX, los pueblos nativos de la desembocadura del río Calabar, en el sureste de la actual Nigeria, condenaban a los sospechosos de brujería a ingerir semillas de una leguminosa tóxica denominada Esere.

Al parecer, el veredicto llegaba solo. Si el amargor de las habas llevaba al reo a vomitar, este se salvaba y era absuelto; si por el contrario no las expulsaba, el veneno hacía su efecto y la muerte evidenciaba su culpabilidad. Poca gracia debía hacerles.

Y, sin embargo, el alcaloide que segregan también ha encontrado hueco en nuestra farmacopea. Sirve como antídoto de la atropina –tóxico asociado a las llamadas plantas de las brujas–- y, en ocasiones, se receta contra el glaucoma.

Otro ejemplo representativo es la botulina, la toxina más potente que se conoce. Producida por la bacteria Clostridium botulinum, ha constituido un tradicional quebradero de cabeza en la conservación de alimentos, particularmente de las carnes. Sus síntomas –visión borrosa, fatiga, dificultad para tragar– son todos consecuencia de una parálisis muscular que en casos extremos puede finalizar en fallo respiratorio. Una peligrosidad muy real que no ha sido óbice, no obstante, para su empleo en estética y en medicina.

Cuando hablamos de botox, nos referimos tanto a la eliminación de las arrugas de la piel mediante la inyección de cantidades mínimas de esta sustancia como a su uso para el tratamiento de diversas patologías neuromusculares.

El fuego de San Antonio y la ergotamina

Llamativo resulta también el caso de la ergotamina, así como el resto de alcaloides generados por el cornezuelo del centeno. Responsables de una de las plagas más temidas durante la Edad Media, el fuego de San Antonio, textos de la época relatan epidemias terribles que asolaron ciudades enteras. En medio de dolores atroces, los enfermos veían como sus miembros se pudrían hasta perder los dedos o la nariz. La mayoría fallecía, y los más afortunados quedaban desfigurados.

Hicieron falta siglos para conocer el motivo: un hongo parásito del cereal que constituyó el principal alimento de la Europa central. No obstante, cuando las intoxicaciones eran menos severas, el cornezuelo generaba otro efecto: producía alucinaciones. Se cree que no pocas mujeres acabaron acusadas de brujería por esta causa.

Y todavía existió un tercer escenario. A concentraciones todavía menores, fue usado por las comadronas como remedio contra las hemorragias derivadas del parto. Todo dependía de la dosis.

Como colofón, añadiremos que el químico suizo Albert Hofmann sintetizó el LSD al intentar desarrollar un fármaco útil en las maternidades mediante la manipulación de extractos de este hongo, y abrió con ello las puertas a la psicodelia.

La dosis hace al veneno

El médico suizo Paracelso lo expresó muy bien hace quinientos años: “Todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio”.

Con contadas excepciones, un compuesto solo llega a ser dañino a partir de cierta cantidad y, al mismo tiempo, por debajo de ese umbral no solamente puede ser inocuo, sino también valioso. Ocurre hasta con las toxinas más temidas.

David Sucunza Sáenz, Profesor titular, Área de Química Orgánica, Universidad de Alcalá

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Visitas: 0

Más Publicaciones

Maquiavelo y la evolución humana

Maquiavelo y la evolución humana Coalición de chimpancés. Animalia Bio, CC BY A. Victoria de Andrés Fernández, Universidad de Málaga y...

Las inquietudes en torno al fenómeno Afelio

Por RiSGo De acuerdo con el Departamento de Aplicaciones Astronómicas de la Marina de Estados Unidos, el Fenómeno que aleja más...

Información con fecha de caducidad: cuando los medios determinan la vida útil de una noticia

Información con fecha de caducidad: cuando los medios determinan la vida útil de una noticia El terremoto que asoló Marruecos en...

Por qué tergiversamos la información cuando amenaza nuestras creencias: así funciona el razonamiento motivado

Por qué tergiversamos la información cuando amenaza nuestras creencias: así funciona el razonamiento motivado Nadia Snopek/Shutterstock Marcos Dono, Universidade de...

Asteroide 2024 YR4: razones para mantener la calma ante su encuentro con la Tierra en 2032

Asteroide 2024 YR4: razones para mantener la calma ante su encuentro con la Tierra en 2032 buradaki/Shutterstock Josep M. Trigo Rodríguez,...

Chat GPT en el Aula: Diseño y Validación de un Cuestionario para Evaluar su Impacto en Estudiantes Universitarios

Un estudio realizado en una universidad peruana revela cómo el asistente de voz de Chat GPT está transformando la experiencia...