Si vive en una zona urbana o próxima a la ciudad, puede que esté bajo los efectos de la contaminación urbana y que no sea consciente de ello.

En las áreas urbanas, las actividades industriales y, sobre todo, el transporte emiten a la atmósfera partículas que, entre otros contaminantes, incluyen metales pesados. Alguno de ellos neurotóxicos, como el cadmio, el mercurio o el plomo.

Estas partículas minúsculas (también conocidas como PM₂.₅) pueden inhalarse con relativa facilidad, ingresando así los metales en el torrente sanguíneo. Existe relación entre la contaminación urbana y algunas enfermedades, principalmente pulmonares y cardiacas. La mala calidad del aire representa un gran riesgo ambiental para la salud: está relacionada con 1 de cada 9 muertes a nivel global.

La importancia de la (bio)monitorización

Debido a su impacto en la salud humana, es de gran importancia desarrollar protocolos de monitoreo rápidos y económicos que permitan detectar la presencia y concentración de los diversos contaminantes atmosféricos en áreas urbanas.

Actualmente, la monitorización de la calidad del aire se lleva a cabo, principalmente, por la información que brindan las estaciones de monitoreo. Sin embargo, el alto coste de dichas infraestructuras condiciona su distribución en las ciudades.

En este contexto, es necesario promover el uso de nuevas herramientas para monitorizar metales pesados y otros contaminantes. Entre ellas destaca el uso de plantas, un método conocido como biomonitorización.

Biomonitorizar la contaminación con árboles

El arbolado está ampliamente distribuido a lo largo de calles y parques de las ciudades. Además, sus hojas actúan como “trampas” perfectas para que se depositen las partículas y los metales suspendidos en el aire.

Dado su potencial, hicimos un estudio en distintas poblaciones del País Vasco muestreando hojas de un árbol muy común en cualquier ciudad: el tilo.

Nuestros resultados revelaron que la densidad de tráfico era un factor estrechamente relacionado con la presencia de hierro, aluminio, zinc, titanio, cromo, plomo, vanadio y cadmio en las partículas del aire urbano.

Además, analizando las hojas de los árboles situados en diferentes puntos de las ciudades, fuimos capaces de caracterizar la huella química derivada del impacto de las posibles fuentes de emisión de contaminantes (tráfico, actividad industrial etc.).

Covid-19: un giro inesperado

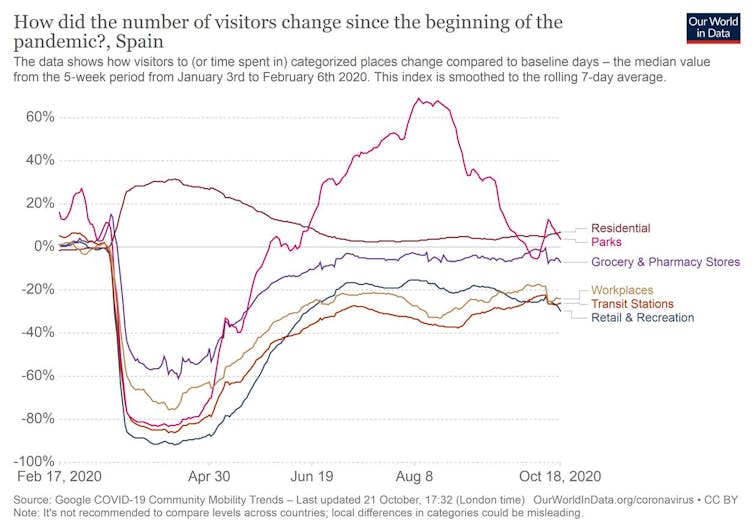

Estudios recientes llevados a cabo en 66 regiones de España, Francia e Italia y 3 000 localidades de Estados Unidos muestran una correlación entre la exposición de contaminantes ambientales (PM₂.₅ y NO₂) y la tasa de mortalidad de la covid-19.

Teniendo en cuenta las implicaciones derivadas de las diferentes restricciones en la movilidad acaecidas como consecuencia de la pandemia, estos trabajos constatan que es un escenario clave para determinar el impacto del tráfico de las ciudades sobre la calidad del aire.

Por ejemplo, varias investigaciones en diversas ciudades han demostrado una mejora general de la calidad del aire debida a los distintos confinamientos. Sin embargo, pocos han analizado su efecto sobre los metales pesados.

Aprovechando la oportunidad

El confinamiento y la consiguiente disminución del tráfico urbano nos proporcionaron la oportunidad de estudiar de forma real y directa la contribución del tráfico a la contaminación atmosférica en la ciudad. Para ello, analizamos la deposición de contaminantes en las hojas de tilo durante el periodo de confinamiento y la progresiva reanudación del tráfico (de abril a octubre de 2020) en Pamplona y San Sebastián.

Observamos que la restricción del tráfico rodado fue el principal responsable del descenso en los contenidos de aluminio, cobre, hierro, manganeso, titanio y zinc, mejorando notablemente la calidad del aire. Comparando estos resultados con años previos y rastreando la composición de algunos elementos de los vehículos pudimos identificar distintos patrones.

Por ejemplo, la alta correlación entre zinc, hierro y cobre durante el año previo al confinamiento (pero no durante el mismo) nos permitió identificar su origen: el desgaste de frenos y neumáticos. De la misma forma, la menor resuspensión del polvo provocada por un menor tráfico se tradujo en un menor contenido de aluminio, hierro, titanio, manganeso y calcio en las hojas.

De manera resumida, el citado estudio ofrece evidencias directas que indican que la reducción del tráfico urbano contribuye sustancialmente a la reducción de la concentración de contaminantes (óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y metales pesados) en el aire de las ciudades.

Esta información puede ser usada por las distintas administraciones y la comunidad científica para implementar medidas encaminadas a reducir la contaminación urbana y mejorar así la calidad del aire y la salud pública.

Ciencia ciudadana

Durante las últimas décadas, la ciencia ciudadana ha fortalecido la colaboración entre la sociedad y la comunidad científica. Se consigue así aumentar la cultura científica y el conocimiento y sensibilización sobre problemas que nos son cercanos, como la contaminación urbana.

Esto podría promover un cambio en la actitud y comportamiento individual y colectivo para potenciar la movilidad sostenible, reducir el tráfico en las ciudades y consecuentemente la contaminación del aire que lleva aparejada.

En este sentido, la organización de talleres de ciencia ciudadana podría ser una herramienta clave en la concienciación de la sociedad sobre las implicaciones que tiene el uso del transporte privado sobre la calidad del aire que respiramos en las ciudades.

David Soba Hidalgo, Investigador Postdoctoral. Agricultura Sostenible y Biomonitorización, Instituto de Agrobiotecnología (IdAB – CSIC – Gobierno de Navarra); Angie Lorena Gamez Guzman, Investigador en Biotecnología , Universidad Pública de Navarra; Iker Aranjuelo Michelena, Científico titular. Área de especialización: Caracterización multidisciplinar encaminada al estudio de modelos agrícolas sostenibles, Instituto de Agrobiotecnología (IdAB – CSIC – Gobierno de Navarra); José María Becerril Soto, Catedrático de Fisiología Vegetal, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y Raquel Esteban, Profesora de Fisiología Vegetal, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Visitas: 0

Más Publicaciones

Maquiavelo y la evolución humana

Maquiavelo y la evolución humana Coalición de chimpancés. Animalia Bio, CC BY A. Victoria de Andrés Fernández, Universidad de Málaga y...

Las inquietudes en torno al fenómeno Afelio

Por RiSGo De acuerdo con el Departamento de Aplicaciones Astronómicas de la Marina de Estados Unidos, el Fenómeno que aleja más...

Información con fecha de caducidad: cuando los medios determinan la vida útil de una noticia

Información con fecha de caducidad: cuando los medios determinan la vida útil de una noticia El terremoto que asoló Marruecos en...

Por qué tergiversamos la información cuando amenaza nuestras creencias: así funciona el razonamiento motivado

Por qué tergiversamos la información cuando amenaza nuestras creencias: así funciona el razonamiento motivado Nadia Snopek/Shutterstock Marcos Dono, Universidade de...

Asteroide 2024 YR4: razones para mantener la calma ante su encuentro con la Tierra en 2032

Asteroide 2024 YR4: razones para mantener la calma ante su encuentro con la Tierra en 2032 buradaki/Shutterstock Josep M. Trigo Rodríguez,...

Chat GPT en el Aula: Diseño y Validación de un Cuestionario para Evaluar su Impacto en Estudiantes Universitarios

Un estudio realizado en una universidad peruana revela cómo el asistente de voz de Chat GPT está transformando la experiencia...